Симисторы в современном мире их устройство и принцип работы

Определение симистора и его основные характеристики.

Симистор — это полупроводниковый прибор, который является разновидностью тиристоров и используется для коммутации в цепях переменного тока. В электронике часто рассматривается как управляемый выключатель (ключ). Симистор имеет пять основных характеристик, которые определяют его работу:

- Ток отпирания (IGT): минимальный ток, необходимый для перевода симистора в открытое состояние при подаче управляющего сигнала.

- Напряжение отпирания (VGT): минимальное напряжение на управляющем электроде, необходимое для открытия симистора.

- Ток удержания (IH): минимальный ток, необходимый для поддержания открытого состояния симистора; если ток опускается ниже этого значения, симистор переходит в закрытое состояние.

- Напряжение насыщения (VTM): максимальное напряжение между основными электродами симистора при открытом состоянии, зависящее от текущего проходящего через него.

- Время включения и выключения: время, требуемое симистору для перехода между состояниями; зависит от параметров симистора, частоты и амплитуды управляющего сигнала, а также от характеристик нагрузки.

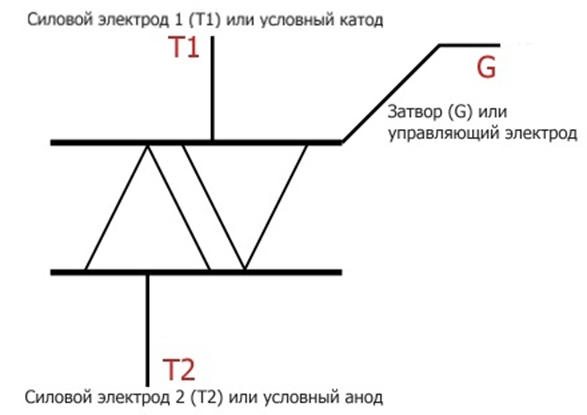

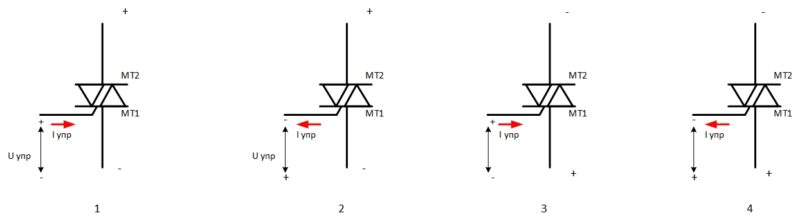

Обозначение на схеме

Симистор обычно представлен следующим образом на сxемах.

Он имеет три электрода (вывода). Один из них, управляющий, обозначен буквой G (от слова «gate» — «затвор»), а два других — силовые электроды, обозначенные буквами A (A1 и A2). Управляющий электрод изменяет проводимость между силовыми электродами, что позволяет контролировать ток и напряжение в цепи. Благодаря этой конфигурации с тремя выводами симистор отличается от более простых тиристоров и позволяет более гибко управлять электрическим током в различных приложениях.

Краткий обзор истории развития симисторов.

В 1963 году General Electric представила новый полупроводниковый прибор, который впоследствии стал известен как симистор, что сделало его важным шагом в области электроники. Эта деталь, изначально названа триаком, отличался от традиционных тиристоров наличием двух управляющих электродов, что сделало его более приспособленным для управления переменным током.

Симисторы предназначены для коммутации переменного тока вместо двух встречно-параллельных тиристоров. В их основе лежит способность изменять управляющие сигналы, чтобы управлять потоком тока через них. Симисторы имели ряд преимуществ по сравнению с традиционными тиристорами, включая то, что они компактны, проще управлять ими, имеют меньше выводов и имеют более высокую надежность.

Ключевые характеристики симисторов, такие как напряжение отпирания, ток удержания и время включения/выключения, изменились с течением времени. Эти изменения сделали симисторов более приспособленными к различным условиям работы и более эффективными в управлении.

Принцип работы симистора

Симистор — это устройство на основе полупроводниковых элементов, применяемое для переключения в цепях переменного тока. Он формируется объединением двух тиристоров, которые соединены параллельно и обладают тремя выводами: затвор (G) и два силовых электрода (T1 и T2). Симистор способен проводить ток в обе стороны, зависящий от полярности напряжения на электродах и управляющего импульса на затворе.

Работа симистора базируется на явлении автономного включения тиристоров, возникающего при достижении определенного уровня напряжения на его электродах. При достижении порогового напряжения один из тиристоров активируется, начиная проводить ток. Это приводит к падению напряжения на другом тиристоре, который также включается, усиливая ток через симистор. Таким образом, симистор переходит из состояния высокого сопротивления в состояние низкого сопротивления.

Чтобы выключить симистор, необходимо уменьшить ток через него до уровня удержания, который зависит от температуры и других параметров прибора. Симисторы широко используются в области силовой электроники для контроля температуры, освещения, нагрева и других нагрузок. Импульсные источники питания, преобразователи частоты, инверторы и другие электронные устройства также используют их.

Симистор, в отличие от транзистора, обладает способностью пропускать ток в обоих направлениях. Напротив, транзисторы обычно используются для усиления или переключения электрической мощности и электронных сигналов. После отпирания симистор управляет током; он остается включенным до тех пор, пока ток нагрузки не опустится ниже уровня удержания, обеспечивая автоматическое отключение нагрузки.

Вольт-амперная характеристика (ВАХ)

Вольт-амперная характеристика (ВАХ) симистора является важным средством описания взаимосвязи между приложенным к нему напряжением и током, проходящим через симистор. Понимание и анализ поведения симистора в различных режимах работы зависит от этой характеристики.

В отличие от некоторых полупроводниковых приборов, таких как диоды и транзисторы, симисторы редко описываются математическими формулами. Это отличает их от других полупроводниковых приборов, которые часто используются для технических расчетов и анализа. Вместо этого производители обычно указывают основные параметры симистора, такие как максимальное напряжение, максимальный ток и ток удержания, в технической документации.

ВАХ симистора обнаруживает несколько особенностей, которые определяют его функциональность:

- В отсутствие управляющего сигнала симистор ведет себя как закрытый ключ, не пропуская ток.

- Подача управляющего сигнала приводит к открытию симистора и началу проведения тока.

- После отпирания симистор остается во включенном состоянии до тех пор, пока ток нагрузки не упадет ниже уровня удержания, даже при отсутствии подачи тока на управляющий электрод.

Общепринятые формулы для описания характеристик

Общепринятые формулы для описания характеристик симисторов:

- Управление током (gate control): I — Ток отпирания (минимальный ток управляющего электрода для открытия симистора).

- Управление напряжением (gate control): V — Напряжение отпирания (минимальное напряжение на управляющем электроде для открытия симистора).

- Удержание тока (latching current): I — Ток удержания (минимальный ток, при котором симистор остается в открытом состоянии после отпирания).

- Напряжение насыщения (saturation voltage): V — Напряжение насыщения (максимальное напряжение между основными электродами симистора в открытом состоянии).

- Модель проводимости: Проводимость симистора в открытом состоянии часто описывается уравнением:

I=βV ^n

где I — ток через симистор, V — напряжение на симисторе, β — параметр проводимости, n — экспоненциальный коэффициент.

Эти формулы являются общими и могут варьироваться в зависимости от конкретного типа симистора и его производителя.

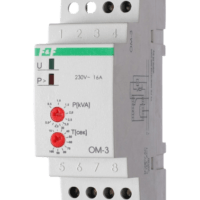

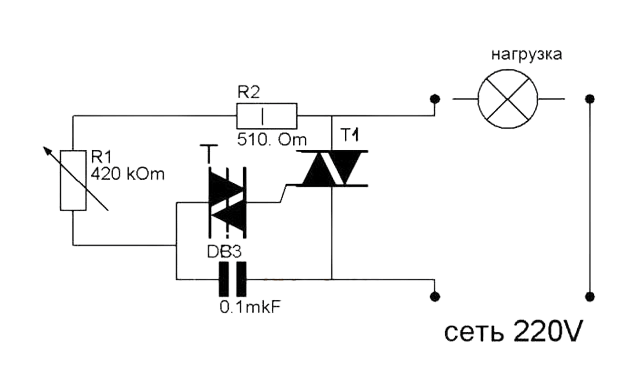

Применение симисторов

Применение симисторов в электронных схемах и цифровых устройствах:

Симисторы используются в большом количестве электронных схем и устройств, таких как регуляторы температуры, диммеры и системы с плавным пуском двигателей. Их использование включает в себя различные эксплуатационные элементы железнодорожной инфраструктуры, такие как релейные шкафы, системы электрической централизации стрелок, сигнализация, связь, а также регулирование железнодорожных переездов и световые головки светофоров. Симисторы используются в радиотехнике в различных устройствах, таких как электропаяльники, вентиляторы, обогреватели и другие, что подчеркивает их универсальность и важность в современных технологиях.

Применение симисторов в силовой электронике:

Симисторы также широко используются в силовой электронике. Эти полупроводниковые устройства используются для контроля нагрузки, работающей на переменном токе. Вместо реле часто используются бесконтактные силовые элементы, такие как тринисторы, что повышает производительность систем управления и уменьшает износ деталей.

Примеры применения симисторов в энергосберегающих технологиях:

Симисторы являются важной частью энергосберегающих технологий. Их использование в контроллерах яркости света, таких как диммеры, снижает энергопотребление и увеличивает срок службы электроосветительных устройств. Это особенно важно для бытовой техники, где чаще всего используется переменный электрический ток. В бытовых схемах симисторные и тиристоры оказываются более практичными и экономичными.

Преимущества и ограничения

- Уникальная коммутация в цепях переменного тока: Симисторы обладают выдающейся способностью коммутации в цепях переменного тока, что придает им значительную универсальность в различных электронных схемах.

- Полярная гибкость: В отличие от тиристоров, симисторы не обладают жесткой полярностью между катодом и анодом. Эта особенность позволяет им работать как с положительными, так и с отрицательными напряжениями, что расширяет их область применения.

- Управление нагрузкой на переменном токе: Симисторы эффективно используются для управления нагрузкой, работающей на переменном токе. В закрытом состоянии они блокируют ток, а после отпирания остаются во включенном состоянии до тех пор, пока ток нагрузки не упадет ниже уровня удержания.

Анализ ограничений и возможных проблем при использовании симисторов:

- Отсутствие математических формул: В отличие от некоторых других полупроводниковых приборов, математические формулы, связанные с симисторами, обычно не используются для расчета их параметров. Это может усложнить точные технические расчеты, и производители обычно предоставляют параметры в технической документации.

- Нулевой ток в каждом периоде: Из-за использования симисторов для коммутации в цепях переменного тока, ток снижается до нуля в каждом периоде. Это приводит к автоматическому отключению нагрузки, что может потребовать дополнительных схем для эффективного управления.

- Отсутствие запираемых симметричных тиристоров: В отличие от однополярных тиристоров, не существует запираемых симметричных тиристоров, что может ограничивать варианты применения в некоторых схемах.

Перспективы развития технологии симисторов:

- Широкое применение в электронных схемах: Симисторы продолжают играть важную роль в различных электронных схемах и цифровых устройствах, обеспечивая надежное управление переменным током.

- Устойчивость в силовой электронике: Симисторы находят применение в силовой электронике, где их способность управления нагрузкой переменного тока делает их ценным компонентом.

- Энергосберегающие технологии: В энергосберегающих технологиях симисторы используются в регуляторах освещенности, диммерах, способствуя эффективному управлению энергопотреблением и увеличению срока службы световых приборов.

Эксперименты и исследования

Симисторы, также известные как триаки, стали неотъемлемой частью современных электронных схем и устройств. Экспериментальные исследования продемонстрировали их эффективность в различных приложениях, подчеркивая их важное значение.

- Эксперимент в системе освещения: В ходе экспериментов в системах освещения, где симисторы применяются в диммерах, была достигнута высокая эффективность регулирования яркости света. Это привело к существенному снижению энергопотребления по сравнению с традиционными методами управления освещением.

- Исследование в промышленности: В промышленных системах управления электродвигателями проведены исследования, подтверждающие высокую надежность и долговечность симисторов при работе в условиях повышенных нагрузок. Это подчеркивает их применимость в сфере промышленности.

- Эксперимент в железнодорожной отрасли: Симисторы успешно интегрированы в эксплуатационные элементы на железнодорожных путях, такие как релейные шкафы и схемы электрической централизации стрелок. Они эффективно регулируют железнодорожные переезды, обеспечивают работу световых головок светофоров и демонстрируют высокую надежность в радиотехнике.

Анализ результатов и их потенциальное влияние на будущее электроники:

- Энергоэффективность и Управляемость: Полученные результаты свидетельствуют о том, что симисторы обладают высокой энергоэффективностью и управляемостью. Это важные характеристики для будущих электронических систем, которые стремятся к энергосбережению и точному управлению нагрузкой.

Перспективы развития технологии:

- Интеграция в умные технологии: Ожидается, что симисторы будут интегрированы в системы умного дома и умных городов, где их управляемость и энергоэффективность сделают их важным компонентом в создании интеллектуальной инфраструктуры.

- Развитие новых материалов: Исследования в области новых полупроводниковых материалов могут привести к созданию более компактных и эффективных симисторов, расширяя их область применения и обеспечивая лучшую интеграцию в современные устройства.

- Продвижение в транспортных технологиях: Симисторы могут играть важную роль в электромобилях, обеспечивая точное управление электрической мощностью. Их применение в транспортных технологиях может стать ключевым элементом для улучшения эффективности и управляемости электромобильных систем.

Исследования и эксперименты с симисторами показывают, насколько они могут быть полезны. Кроме того, они продолжают вдохновлять на инновации в области электронной техники. Симисторные элементы не только улучшают эффективность существующих систем, но и играют важную роль в разработке будущих технологий.

Заключение

Симисторы, важный класс полупроводниковых приборов, имеют большое влияние на современные технологии. Благодаря своим уникальным характеристикам и преимуществам они высоко ценятся в электронике, энергосбережении и силовой электронике.